О героической смерти владимирских ополченцев в 1915 году

Краеведы рассказали историю Первой мировой

В прошлую пятницу исследователи Андрей Самойлов и Александр Коллеров рассказали о судьбе владимирского ополчения, столетие назад воевавшего на фронтах Первой мировой. Архивные данные раскрыли трагическую судьбу 490‑й пешей дружины бившейся на передовой до последнего, защищая подступы к столице, так и не дождавшись подкрепления.

История дружины примечательна участием в боевых действиях. Ополченцев кидали в бой с врагом в последний момент. Непрофессиональные войска занимались охраной стратегических объектов, строительством оборонительных сооружений и даже сельским хозяйством для нужд фронта. Они могли бороться с отдельными группами врага, но в большой бой с регулярными войсками ополченцев не бросали. Такими были ополчения наполеоновских времен (1806, 1812 годов), Крымской кампании (1855 год) и ополчение 1904 года (Русско-японская война).

Первая мировая война требовала больших людских ресурсов и в 1914 году из всех уездов Владимирской губернии только в ополчение мобилизовали 9314 человек. В основном это были пешие воины. Из солдат формировали отряды по 984 человека в каждом. Одной из первых групп ополчения стала сформированная 24 июля 2014 года 490‑я пешая владимирская дружина.

Командование дружиной ненадолго взял на себя владимирец, подполковник Константин Кучинский. Спустя пару недель он уступил управление подполковнику Александру Гребенюку. Кучинский же занял должность начальника хозяйственной части. В ноябре дружину выстроили на Соборной площади Владимира и вручили знамя ополчения времен Крымской кампании. Всего ополченцы держали 11 таких знамен. Одно из них можно видеть в основном зале экспозиции в Золотых воротах.

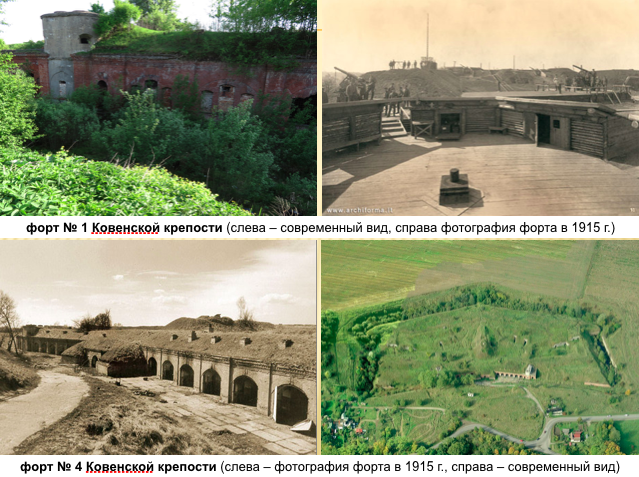

Спустя месяц 490‑я дружина по распоряжению московского командования направилась к театру военных действий и дошла до гарнизона города Ковна на территориисовременной Литвы. Крепость эта наряду с брестской и гродненской была важным форпостом и защищала западные рубежи Российской империи. Укрепление Ковна состояли из 11 фортов, половина из которых была современными. Ее защищали восемь батарей тяжелых орудий.

Ко времени прибытия владимирцев в крепость дела российских войск вселяли оптимизм. Второй поход вернул территории, оставленные после разгрома армии Самсонова. В конце 1914 года владимирские ополченцы поддерживали десятую армию северо-западного фронта на подступах к крепости Ковна. Здесь 490‑я дружина имела возможность отличиться в бою.

«Дружина прикрывала отход регулярных войск. Самым значительным боевым действием дружины было отбитие атаки германской кавалерии. К чести земляков, атака была отбита с минимальными потерями. В этом бою дружина потеряла всего лишь 36 человек. Хотя огонь проходил на близких дистанциях, отдельные роты вступали в рукопашный бой», − рассказали исследователи.

Следующие полгода в этой части западного фронта прошли спокойно, а дальше ополченцев ждала незавидная участь. В июле 1915 года германские войска начали крупномасштабное наступление в Прибалтике и Юго-Восточной части Белоруссии. Русские, оценив масштаб операции неприятеля, организованно отошли назад, заняв хорошо подготовленные укрепления. Войска отступали в порядке, захватив с собой пулеметы и все имущество. «Пулеметы несли на руках, а ленты с патронами намотали на людей», записал в дневнике дружинный адьютант. Ковенская крепость фактически оказалась за линией фронта и без поддержки полевых войск.

В таком состоянии ее увидели немцы, прийдя сюда уже в конце июля. 1 августа начался штурм крепости. Героизм владимирских солдат, трусость местного гарнизона и безнадежность ситуации описаны военном журнале дружины:

«Окопы 4‑й роты дружины были почти все разрушены. Два взвода ратников в них засыпаны. К вечеру орудийный огонь достиг крайнего напряжения. От снарядов стоял дым. В тридцати шагах трудно было что-то различить. В семь часов вечера противник начал общий штурм позиций. Цепи германской пехоты шли одна за другой, сзади были видны колонны резерва. Пользуясь дымом, немцы вошли в тыл и отрезали третью роту. После отчаянной штыковой атаки немногочисленным счастливчикам удалось пробиться сквозь неприятеля и отойти к фортам. Одновременно противник обошел четвертую роту. Из этой роты пробилось всего несколько человек.

Первая и вторая роты отбили штурм противника пулеметным и оружейным огнем, заставив его отступить с большими потерями. После уничтожения четвертой роты, противник ударил во фланг, завладел окопами второй роты. Первая рота бросилась выручать своих товарищей, но была встречена пулеметным огнем и с большими потерями вернулась в окопы. Находившаяся в резерве 7‑я пешая ковенская дружина в составе двух рот на требование командира первой роты о помощи без боя сдалась неприятелю.

Немцы окружили первую роту. Вытащив пулеметы из окопов и поставив их на козырек остатки рот геройски дрались до восьми вечера, ожидая выручки. Когда же их осталось около 25 человек, а помощь не приходила, они с командиром бросились в штыки и немногим с трудом удалось спасти».

Из тысячного ополчения уцелели полсотни человек и всего пять офицеров. Часть бойцов присоединили к Смоленской и Воронежским отрядам ополчения, которые несли службу на юго-западном фронте. Другая часть оказалась на румынском фронте, здесь владимирцы ничем не отличились, они охраняли склады и пути подвоза. В марте 1917 года части расформировали.

Те же ополченцы, которые оставались во Владимире, проявили себя в революционных событиях. Именно ратники дружин арестовали и доставили в каторжную тюрьму владимирского губернатора. Дружинники блокировали солдат владимирского гарнизона в казармах, так что власть к Совету рабочих депутатов перешла во Владимире легко и бескровно.